Eine Solaranlage ist auch nach der Senkung der Einspeisevergütung eine sehr lohnenswerte Investition. Steigende Stromkosten belasten die Haushaltskassen jedes Jahr stärker – diesem Trend können Sie mit dem Eigenverbrauch von selbstproduziertem Strom entgegenwirken. Verbrauchen Sie Ihren eigenen Strom und werden Sie unabhängig von unkalkulierbaren Strom-preisen. Mit neuen Speichermedien und Technologien können Sie den Eigenverbrauch erhöhen und die gespeicherte Energie sinnvoller einsetzen.

Warum lohnt sich eine Solaranlage?

1. Eigenverbrauch spart bares Geld

2. Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen

3. Lohnender Eigenverbrauch durch neue Technologien

4. Die Einspeisevergütung ist für 20 Jahre garantiert

Eigenverbrauch zahlt sich aus – Starten Sie jetzt Ihre eigene Energiewende

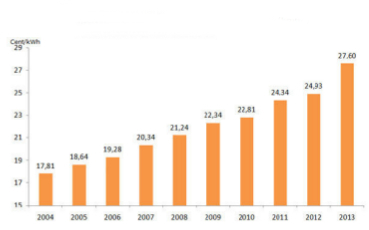

Durchschnittlicher Haushaltsstrompreis in Cent pro kWh (brutto) bei einem Jahresverbrauch von 4000 kWh (Quelle:Verivox)

Der Strompreis hat sich in den letzten zwölf Jahren mehr als verdoppelt – von 12,20 Cent/kWh (2001) auf 27,3 (2013) (siehe Abbildung 1).Ein ähnlicher Anstieg ist bei der Entwicklung der Energiekosten zu beobachten. Die größten Preistreiber sind dabei die Preise für fossile Brennstoffe – Tendenz steigend. Verbraucher sind dadurch abhängig von den immer knapper werdenden fossilen Brennstoffen. Damit sind sie einem unkalkulierbaren Preisrisiko ausgesetzt. Wer jetzt auf die Strom- und Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien setzt, macht sich unabhängig von dieser Entwicklung.

Ein Beispiel: Bei einem Eigenverbrauch von 70% spart ein Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 5.500 kWh pro Jahr ca. 420 EURO (Strompreis 27,3 Cent/kWh; Einspeisevergütung 16,28/kWh).

Fazit: Mit Eigenverbrauch erhöht sich die Rentabilität Ihrer Solaranlage – besonders wenn die Stromkosten steigen.

Photovoltaik Eigenverbrauch

Mit den jüngsten Änderungen im EEG wurde nun der Eigenverbrauch komplett umgekrempelt. Ab dem 01.04.2012 entfällt die Vergütung für den Eigenverbrauch komplett.

Eigenverbrauch 2012

Photovoltaikanlagen mit einer installierten Kapazität von bis zu 10 Kilowatt peak erhalten die Einspeisevergütung nur noch für maximal 80 % des Stromertrags. Die restlichen 20 % können entweder selbst verbraucht oder anderweitig vermarktet werden. Laut der Regelungen zum Eigenverbrauch 2012 können Anlagenbetreiber die restlichen 20 % auch über die Strombörse anbieten.

Bei Anlagen mit einer installierten Kapazität von 10 kWp bis 1 MWp liegt die Schwelle bei 10 %. Hier werden also 90 % des Solarstroms bei der Einspeisevergütung berücksichtigt, die restlichen 10 % müssen selbst verbraucht oder vermarktet werden.

Nur Großanlagen über 1 MWp erhalten für 100 % des produzierten Stroms die Einspeisevergütung. Dennoch kann in bestimmten Fällen eine Direktvermarktung des Solarstroms sinnvoll sein.

Lohnt sich der Eigenverbrauch?

Eine Kilowattstunde selbst genutzter Solarstrom kostet je nach Höhe des Eigenverbrauchs zwischen 12 und 16,38 Cent (Kürzungsbetrag). Der Photovoltaik Eigenverbrauch lohnte sich also ab einem Strompreis von 19,49 Cent pro Kilowattstunde beziehungsweise 14,28 Cent pro Kilowattstunde (inkl. Mehrwertsteuer i.H.v. 19%). Die Kosten liegen schon heute bei vielen Anbietern höher. Für die Regelung zum Eigenverbrauch gilt übrigens die zwanzigjährige Garantie wie bei der Einspeisevergütung. Allerdings muss die eingesparte Summe als geldwerter Vorteil nach dem individuellen Steuersatz versteuert werden.

Photovoltaik Ertrag

Eine Photovoltaikanlage ist eine langfristige Investition in eine nachhaltige Energiegewinnung. Wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit der Investition ist der Photovoltaik Ertrag. Der Artikel geht deshalb auf sämtliche Faktoren für den Ertrag ein.

Anlagenwirkungsgrad

An erster Stelle stehen die gewählten Solarmodule. Dünnschichtmodule oder polykristalline Module bringen auf gleicher Fläche einen geringeren Ertrag als monokristalline Module. Neben den Modulen wirken sich aber auch alle andere Komponenten auf den möglichen Photovoltaik Ertrag aus. Neben der Wahl des Moduls sollte der Einfluss der Wechselrichter nicht unterschätzt werden. Denn bei schlechter Auslegung oder mangelhafter Qualität des Wechselrichters können Umwandlungsverluste den Ertrag erheblich verringern. Für einen möglichst hohen Photovoltaik Ertrag sollte zudem auf die richtige Verschaltung der Wechselrichter mit den Solarmodulen geachtet werden. Neben den Solarmodulen und den Wechselrichtern müssen weiterhin auch die richtigen Kabel gewählt werden. Hier geht es sowohl um den Querschnitt der Kabel wie deren Länge. Falsche Querschnitte und zu lange Kabel können den Ertrag mindern.

Globalstrahlung

Die Globalstrahlung am Standort der geplanten Anlage wirkt sich unmittelbar auf den Photovoltaik Ertrag aus. Die Sonneneinstrahlung hängt schlichtweg vom geografischen Standort ab. Im Süden Deutschlands ist die Globalstrahlung höher als im Norden. Im Durchschnitt bewegt sich die Sonneneinstrahlung in Deutschland zwischen 900 und 1150 Kilowattstunden pro Jahr.

Ausrichtung und Dachneigung

Je genauer die Photovoltaikanlage im optimalen Neigungswinkel und nach Süden installiert wird, desto höher fällt der Ertrag aus. Allerdings können diese beiden Faktoren gerade bei Dachanla-gen kaum beeinflusst werden. Gute Photovoltaik Erträge lassen sich allerdings auch mit subopti-maler Ausrichtung nach Südwest oder Südost erzielen. Ebenso ist es kein Problem, wenn der Neigungswinkel etwas vom Optimum abweicht.

Verschattung

Die Modulleistung kann durch Verschattungen erheblich gemindert werden, was einen geringeren Photovoltaik Ertrag zur Folge hat. Daher sollte unbedingt auf Schornsteine, Nachbarbebauung, Bäume etc. geachtet werden. Auch bei der Aufständerung der Photovoltaikanlage auf Flach-dächern muss deshalb auf die richtigen Abstände geachtet werden.

Optimierungsmöglichkeiten

Durch die Berücksichtigung der oben genannten Faktoren kann der Photovoltaik Ertrag optimiert werden. Insgesamt betrachtet ist es wichtig, dass die Komponenten untereinander gut zusam-menarbeiten. Zur Abschätzung des möglichen Ertrags einer geplanten PV-Anlage kann der Solarrechner hinzugezogen werden. Dieser ermittelt den möglichen Ertrag unter Berücksich-tigung der Anlagengröße, Neigung, Ausrichtung und geografischer Lage.

Amortisationszeit einer Photovoltaikanlage

Als Amortisationszeit wird die Dauer bezeichnet, bis die Photovoltaik die Investitionskosten erwirtschaftet hat und Gewinne erzielt. Die Amortisationszeit einer Photovoltaikanlage wird durch die Investitionskosten sowie den Ertrag bzw. Vergütung bestimmt.

Berechnungsmethode

Um die Amortisationszeit wenigstens überschlägig zu berechnen, wird die Summe der Anschaffungskosten inklusive Nebenkosten durch die Summe aus Einnahmen und Abschreibung dividiert. Dieses Ergebnis stellt dann die Amortisationszeit der Photovoltaik in Jahren dar.

Kosten

Wesentlicher Einflussfaktor sind selbstverständlich die Photovoltaik Preise für die Anschaffung sowie die Kosten für den Betrieb der Photovoltaikanlage. Neben den direkten Anschaffungskosten gehören auch alle Nebenkosten dazu, wie Kreditzinsen oder Versicherungen. Zu den Kosten zählen ebenso die Betriebskosten wie Instandhaltung, Wartung und Ähnliches.

Einspeisevergütung

Der entscheidende Faktor auf der Einnahmenseite ist die Einspeisevergütung, die vom Netz-betreiber gezahlt wird. Die Höhe der Einspeisevergütung ist für 20 Jahre garantiert und kann für den kompletten Zeitraum berücksichtigt werden. Nicht bekannt ist jedoch der tatsächlich erziel-bare Ertrag. Dieser Punkt bedeutet leider eine Unsicherheit bei der Berechnung der Amorti-sationszeit der Photovoltaikanlage. Üblicherweise werden deshalb zur Berechnung Durchschnittswerte für die Modulleistung, Sonneneinstrahlung, Dachneigung und Ausrichtung herangezogen.

Modulauswahl

Die Solarmodule sind mitbestimmend für den Ertrag und wirken sich daher über die Höhe der Einspeisevergütung auf die Amortisation aus. Der Wirkungsgrad der Photovoltaik Module hängt im Übrigen stark von deren Qualität ab. Gleichzeitig fallen aber für qualitativ hochwertige Module höhere Kosten an. Deshalb sollte auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet werden.

Durchschnittswerte

Modellrechnungen zeigen, dass für eine durchschnittliche Photovoltaikanlage, die mit Eigen-mitteln finanziert wurde, die Amortisation zwischen 12 und 14 Jahre beträgt. Wird die Photo-voltaikanlage über ein Darlehen finanziert, so beträgt die Amortisationszeit durchschnittlich 15 bis 17 Jahre. Je höher der Anteil des selbst genutzten Stroms ist, desto kürzer ist die Amortisationszeit.

Photovoltaik-Eigenverbrauch und die Rentabilität Ihrer Photovoltaikanlage

Folgende Fakten zum Eigenverbrauch tragen während der momentanen Gesetzeslage zur Rentabilität Ihrer Solaranlage bei:

• Je größer der Eigenverbrauchsanteil meines Solarstroms, desto mehr steigt die Rentabilität, da sich der Betreiber der Photovoltaikanlage den Strom-Einkauf vom Energieversorger spart.

• Je höher der Strompreis steigt, umso bedeutender wird der Eigenverbrauch.

• Je weiter die Photovoltaik-Einspeisevergütung sinkt, desto mehr trägt der Eigenverbrauch zur Rentabilität der Solaranlage bei.

Warum ist es günstiger den Solarstrom selbst zu nutzen?

Tendenziell steigen die Strompreise weiter. Für 2012 haben viele Versorger Erhöhungen angekündigt. Daher spart sich der Betreiber der Solaranlage beim Photovoltaik-Eigenver-brauch den Zukauf von konventionellem Strom aus dem öffentlichen Netz. Und je weiter der Strompreis steigt, umso mehr lohnt sich der Eigenverbrauch.

Bei einem Strom-Einkaufspreis vom Versorger in Höhe von 25 Cent pro Kilowattstunde, würde eine Photovoltaikanlage, welche im August 2012 installiert wurde, dem Betreiber bei Eigenver-brauch einen Vorteil von 6,27 Cent / kWh einbringen. Je nachdem, wie hoch der Preis für den eingesparten Strom aus dem öffentlichen Netz ist, kann der Differenzbetrag auch größer sein. Je weiter der Strompreis steigt, umso größer wird der Differenzbetrag und umso mehr lohnt sich für Sie der Photovoltaik-Eigenverbrauch.

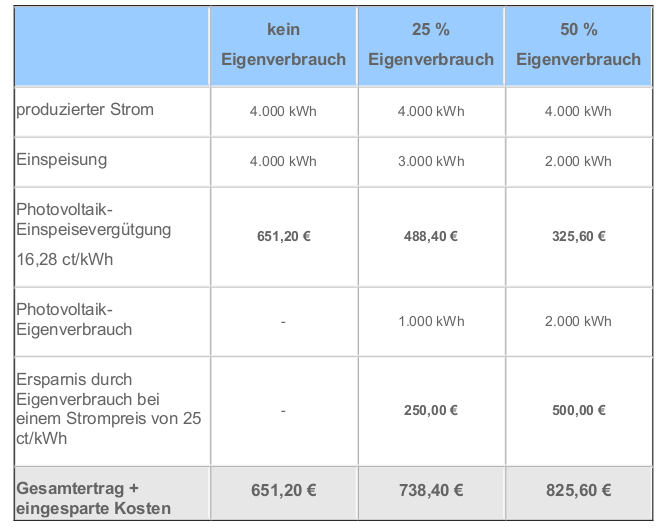

Fallbeispiel für ein Einfamilienhaus mit einer 5 kWp-Photovoltaik-Anlage bei Volleinspeisung, 25% und 50% Eigenverbrauch

In unserer Photovoltaik-Berechnung wird davon ausgegangen, dass die Solaranlage 4.000 kWh erzeugt. Die Werte gelten für eine Inbetriebnahme der Anlage im März 2013 (Warungskosten, Versicherung, etc. wurden nicht berücksichtigt).

Fazit: Je höher der Photovoltaik-Eigenverbrauch des durch die Photovoltaikanlage produzierten Solarstroms, desto profitabler ist der Betrieb der Anlage. Die Volleinspeisung von Solarstrom ist also nicht mehr zu empfehlen, sondern ein anteiliger Photovoltaik-Eigenverbrauch.

Solar Förderung und Finanzierung

Bei einem normalen Einfamilienhaus müssen Sie für Ihre Photovoltaikanlage mit einem kleinen fünfstelligen Betrag rechnen. Um die 15.000 Euro auf der hohen Kante haben viele Menschen nicht und selbst wenn sie es haben, dann ist es manchmal sogar günstiger die Solaranlage zu finanzieren als bar zu zahlen.

So werden viele private Photovoltaikanlagen über einen Kredit finanziert. Weil die staatliche Einspeisevergütung über das EEG eine Sicherheit ist, finanzieren viele Banken eine PV-Anlage zu 100 Prozent, ohne Eigenkapital wie das bei einer Hausfinanzierung üblich ist.

Der Klassiker der Solar-Förderung bzw. Finanzierung ist der zinsgünstige KfW-Kredit (Kreditanstalt für Wiederaufbau), der schon Solaranlagen ab 1999 über das 100.000-Dächer-Programm mit Bundesmitteln unterstützte. Aber auch andere Kreditinstitute bieten spezielle Photovoltaikkredite an.

Solar Förderung durch günstige Kredite

Die Zinssätze für eine Solar-Finanzierung als Förderung liegen derzeit bei rund 3 bis 5 Prozent (effektiv). Natürlich bekommt nicht jedermann einen Photovoltaik-Kredit bei einer Bank. Wie bei jedem anderen Kreditinstitut müssen Sie Ihre Finanzen offenlegen.

Bei kleineren Kreditsummen reicht der Bank meist die Abtretung der Einspeisevergütung als Sicherheit aus. Bei größeren Anlagen mit einem Kreditrahmen über 50.000 Euro fordern die Kreditgeber mehr Sicherheiten und eine hohe Bonität des Antragstellers. In Ausnahmefällen verlangen die Banken auch einen Grundbucheintrag zur Sicherheit der Finanzierung.

Einspeisevergütung Photovoltaik

Die Photovoltaik-Einspeisevergütung ist im „Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien“, dem sogenannten Erneuerbare-Energien-Gesetz (kurz EEG) festgeschrieben. Dieses Gesetz und sein Vorläufer, das Stromeinspeisungsgesetz, dienen dazu, politische Klima- und Umweltschutzziele zu erreichen und die Nutzung fossiler Energieträger zu verringern.

Das Grundprinzip der Photovoltaik-Einspeisevergütung ist einfach. Dem Betreiber einer Solar-anlage zur Gewinnung erneuerbarer Energie – das sind neben Photovoltaikanlagen zum Beispiel auch Windkraftanlagen – wird über einen festgelegten Zeitraum ein bestimmter Vergütungssatz für den erzeugten Solarstrom gewährt. Dabei besteht eine staatliche Anschluss-pflicht für die Stromkonzerne: jede Kilowattstunde Solarstrom muss der Energieversorger auch abnehmen. Das Inbetriebnahme-Datum der Photovoltaikanlage entscheidet über die Höhe der für 20 Jahre garantierten Photovoltaik-Einspeisevergütung.

Beispiel zur Degression der Solar-Einspeisevergütung

Der Betreiber einer im November 2012 errichteten 5 kWp großen Photovoltaik-Anlage erhält beispielsweise für 20 Jahre 17,90 Euro-Cent pro eingespeiste Kilowattstunde. Sein Nachbar lässt seine Solaranlage erst im Januar 2013 an das Stromnetz anschließen und erhält für 20 Jahre 17,02 Cent pro kWh. Durch diese Degression der Einspeisevergütung soll ein Anreiz gesetzt werden, die Preise für Photovoltaikanlagen zu senken. Und so hat letzterer Nachbar auch einige Hundert Euro weniger für die Anschaffung seiner Photovoltaikanlage bezahlt. Alle aktuellen Sätze der Photovoltaik-Einspeisevergütung 2013 finden Sie auf der nächsten Seite.

Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen (Gebäudeanlagen) und das EEG

Bis Anfang 2012 wurden halbjährliche Kürzungen der Förderung vorgenommen. Bedingt dadurch kam es – immer kurz vor den Kürzungen – zu starken Vorzieheffekten und so einer unausge-glichenen Auftragslage für Solarteure. Seit der EEG-Novelle 2012, welche seit April 2012 gilt, wird die Vergütung monatlich gesenkt, in der Regel um 2,5% im Vergleich zum Vormonat.

Seit Februar 2013 wird wieder vom Zubau abhängig gekürzt werden. Das heißt, die Höhe der Absenkung wird von der Anzahl neu installierter Photovoltaikanlagen abhängen. Liegt der Wert über dem erwarteten Zielkorridor, wird noch stärker gekürzt. Liegt der Wert darunter, wird schwächer gekürzt. Dieses Prinzip nennt sich „Atmender Deckel“. Der atmende Deckel soll mit dazu beitragen, dass Photovoltaikanlagen ab dem Jahr 2017 komplett ohne Förderung rentabel sind.

Entwicklung der Einspeisevergütung

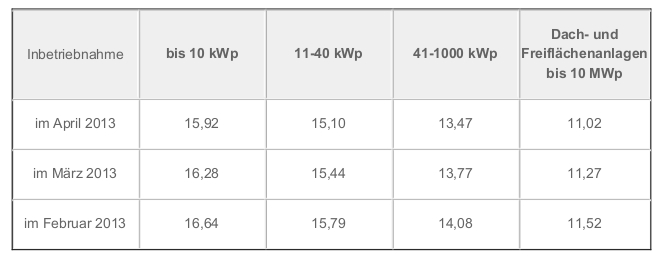

Erklärung: Der angegebene Monat bezieht sich auf die Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage. Die betreffende Einspeisevergütung des jeweiligen Monats wird für 20 Jahre ausgezahlt.

EEG 2013 – die aktuelle Photovoltaik-Einspeisevergütung

Photovoltaikanlagen, die an das öffentliche Netz gekoppelt sind, können ihren Strom zu 80% – beziehungsweise zu 90% bei mittelgroßen und zu 100% bei großen Anlagen – einspeisen. Die nicht geförderten 20% sollen direkt selbst verbraucht oder vermarktet werden, was ungefähr dem durchschnittlichen Eigenverbrauchsanteil eines Haushalts entspricht. Der in das öffentliche Netz eingespeiste Strom wird laut Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu einem bestimmten Satz vergütet. Die Einspeisevergütung wird ab der Inbetriebnahme für 20 Jahre gezahlt. Sie ist garantiert, kann also nicht gekürzt werden. Nach den 20 Jahren ist die Festschreibung der Einspeisevergütung ausgelaufen. Wie hoch die Vergütung nach 20 Jahren sein wird, ist ungewiss. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es keine Einspeisevergütung mehr geben wird. Dies ist aber nicht schlimm, denn bis dahin werden Speichertechnologien wie Solar-Akkus schätzungsweise so günstig sein, dass der Betreiber derPhotovoltaikanlage seinen Strom annähernd zu 100% selbst verbrauchen und der Zukauf von Strom kaum noch nötig sein wird.

EEG Photovoltaik 2013 – Die Sätze der Einspeisevergütung

Die Bundesnetzagentur hat folgende EEG-Vergütungssätze für Februar 2013 bis einschließlich April 2013 veröffentlicht (in Cent / kWh):

Wie wird die Einspeisevergütung des EEG ab Mai 2013 aussehen? Dies wird abhängig sein von der Anzahl neu installierter Photovoltaik-Anlagen. Liegt diese über einem zu erwartenden Zielwert, wird stärker gekürzt, liegt sie darunter, wird die Kürzung geringer ausfallen.